黎川老街:不一样的风情

黎川老街:不一样的风情

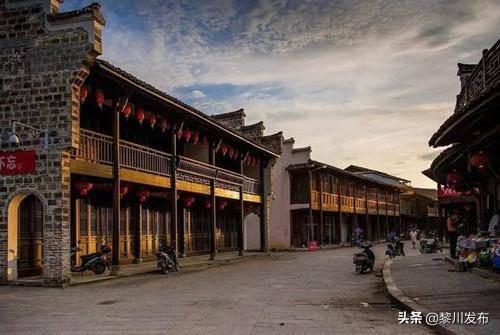

武夷山脉西麓、赣闽边境,有一座历经1700多年的古城名叫黎川。城内有条历经百十年风雨沧桑依然繁华的老街,虽说昔日的“十里”仅存三分之一,却仍为赣东地区现存面积最大、最完整的古街,这便引起我的神往。11月18日,再次来到了这座千年古邑。

这天下午,冬雨绵绵。我无暇顾及新城区大同小异的高楼大厦,邀当地文友径直走进了黎川老街。老街依黎滩河而建,从街口望去,宽约8米的街道在烟雨迷蒙中蜿蜒地伸向前方,两边是典型闽粤风格、二层骑楼式砖木结构的街楼,大多为前店后坊或下门面、上居室的建筑格局。宽约2米的骑楼,让我手中的雨伞失去了用武之地。老街有古色古香的商贸区,也有原汁原味的生活区,每隔数十米有一条小巷与一幢幢古宅相连,纵横交错。这些气势宏伟的宅院多为明清木质建筑,且多以“山、景、行”命名。当地文友告诉我,此风的盛行缘于一则尊师故事,说是一位学子学成入仕后,返乡为恩师建造了一座富丽堂皇的大宅院,并取名为“高山景行”,后来许多宅院便纷纷效仿。这些宅院或依河而建,或临街而立,或隐于巷中,其风格或轻巧简洁,或重门叠户,或灵秀典雅。据说,这种特色鲜明、依然保持昔日风貌的建筑格局,如今在国内已不多见。老街的居民闲适、淡然地生活着,全然没有城里人的忙碌和浮躁,令人羡慕。古巷的路面多为卵石,而主街却成了平整的水泥,多少给人不伦不类的遗憾。

老街能存留至今,本来就是一个奇迹。更令人惊奇的是,街市自明清至今还一直保持着繁华的景象,实属罕见。漫步在老街,衡器店大大小小的秤杆秤砣一溜地挂在了店门口;酒店、汤圆店、糯糍店、米糖店等依旧飘着悠悠的清香。有“叮叮当当”的敲击声从远处飘来,循声寻去,原来是铁匠铺的师傅们抡着大锤在打制铁器……这些手艺店同现代商业元素揉合在一起,构成一幅古今交融的生活场景。

空有老街古宅,并不能彰显一个城市的灵性。如果没有水,没有桥,没有名人,底蕴定会大打折扣。黎川老街却齐了,它因水生动,因桥灵动,因名人而风流。黎滩河水发源于黎川,自东南方向的武夷山谷中蜿蜒向西北伸展,而至老街时则由东往西流向抚河、赣江,汇入洞庭湖、长江。在那个主要依靠漕运的年代,这条黄金水道成为连接闽赣、通往全国各地的水上交通要道,也奠定了黎川成为明清时期闽赣两地人员往来、货物交流的商贸重镇地位,造就了曾在历史上风流五百年的江右商帮和十里老街的繁华。

在老街中段的熊村水与社苹水交汇处,分立着新丰、横港两座廊桥,形状各异,遥相对望,形成“双龙饮川”之势。新丰桥是一座石墩廊屋长桥,飞架于南津街与篁竹街之间,长廊飞渡,桥堡耸立,青瓦盖顶,飞檐翘角。它建于明弘治年间,1984年毁于火灾,次年重修。全长90米,内宽4.3米,五墩六孔,花岗石砌墩,梁架及廊屋立柱为钢筋混凝土结构。桥身廊屋为碧蓝琉璃瓦顶,夹道桥栏由水泥预制浮雕图板与条栅靠背长椅连续相间组成。廊桥两旁零星地摆着地摊,摊贩们悠然自得地做着买卖。长廊计21楹,涂漆施彩;每楹上方椽架间,嵌有双面漆绘彩色山水画和漆书抄录历代县籍名人咏赞黎川风光的诗句。桥两端仍有阁楼式的桥头堡,三层四面,碧瓦红墙。桥头门额上书“新丰桥”三个大字。两端桥头门外,各有一段长斜引坡,数十级水泥台阶,将气宇轩昂的桥头楼堡捧托得更加雄伟壮观。如今,这座桥依然是当地百姓往来于两岸的枢纽,它百年如一日地为过往的乡民商贾遮风挡雨。

横港桥与新丰桥仅百米之遥,几乎形成直角,经历几百年的风风雨雨,依然静默地横跨在社苹河上。这是一座三孔石拱廊桥,本为一座木桥,清乾隆年间改建成花岗石拱、砖墙瓦顶的凉亭桥。桥长45米,宽5米。桥身中段凉亭长15米,高5米,内宽4.5米。桥面及两端斜坡数十级台阶,均由花岗石叠砌。清光绪年间重修,门额石匾上镌刻着“横港桥”三个大字。它为黎川的商业繁荣曾起到极为重要的作用,如今却成了当地百姓休闲游玩的场所。两座桥梁使黎川成为福建建宁、泰宁等县进入江西抚州、南昌、九江及湖北武汉等城市的重要中转站。站在两桥之上,我仿佛看到了从福建运来食盐或其他海货的船只和从黎川运出黄烟、笋干等特产或其它货物的船只来回穿梭,仿佛看到了桥下的南津码头、彭家码头嘈杂、繁华的景象。

-

- 山东十强高职排名,这三所高职进入前三强,山东职业学院排名第二

-

2025-02-08 12:51:19

-

- 三种“假高钙食物”已被营养师拉入黑名单,很多家长还用来补钙

-

2025-02-08 12:49:04

-

- 全国压岁钱地图出炉!北京2900元,广东50元垫底

-

2025-02-08 12:46:49

-

- 农田常见的一种螺,可别把它拿来食用,里面的虫子含有剧毒

-

2025-02-08 12:44:34

-

- 刘昊然高考“偏科”很严重?数学119分,英语分数:能上点心吗?

-

2025-02-08 12:42:20

-

- 九大名师!没听过他们的课,你也好意思说自己学过消防?

-

2025-02-08 12:40:05

-

- 40年产权公寓房未来会比70年住宅火吗?统一回复:别听销售瞎忽悠

-

2025-02-08 12:37:50

-

- 象棋故事(二)蒙古象棋简介

-

2025-02-08 12:35:35

-

- 朝鲜古代医药学的巨著《东医宝鉴》

-

2025-02-08 12:33:20

-

- 推荐9部玩电竞的电视剧,你们看过哪几部?哪部最好看?

-

2025-02-08 12:31:05

-

- 国民老公王思聪diss鞠婧祎,做作的要死,女方惨遭网暴长达半年

-

2025-02-08 05:57:20

-

- 珠海淇澳红树林

-

2025-02-08 05:55:05

-

- 赛尔号:万古邪皇威斯克完全体综合技能评价!法师自带穿甲效果

-

2025-02-08 05:52:50

-

- 1秒踢6脚打9拳,李小龙为何如此厉害?元华:他用电击来训练肌肉

-

2025-02-08 05:50:35

-

- 北京新发地:大白菜、西红柿、团生菜等蔬菜降幅明显,黄瓜价格上涨4成多

-

2025-02-08 05:48:20

-

- 升值宝:新浪资金托管,实现随心理财

-

2025-02-08 05:46:05

-

- 普通人跑10公里,到底要多少时间?这个答案让你重新评估自己!

-

2025-02-08 05:43:50

-

- 开班!跟养老院学福州话900句!

-

2025-02-08 05:41:35

-

- 驾照免考包拿证?当真你就输了!

-

2025-02-08 05:39:20

-

- 英雄联盟:为少年时的机甲梦买单吗?强行限定的枪骑系列皮肤鉴赏

-

2025-02-08 05:37:05

海角论坛网页版怎么进入

海角论坛网页版怎么进入 真黑便与假黑便图片对比区别 真黑便与假黑便图片绿色

真黑便与假黑便图片对比区别 真黑便与假黑便图片绿色 卧底3与狼共舞剧情简介 成功铲除制毒团伙的故事

卧底3与狼共舞剧情简介 成功铲除制毒团伙的故事 太原头脑哪家最美味?老字号十家店铺全攻略!

太原头脑哪家最美味?老字号十家店铺全攻略! 未来10大暴利种植药材 :十种不愁销路的中药材品种

未来10大暴利种植药材 :十种不愁销路的中药材品种 成都黑帽吴施蒙9段视频贴吧的简单介绍

成都黑帽吴施蒙9段视频贴吧的简单介绍 王千源老婆是谁 圈外老婆于倩照片资料及女儿遭扒

王千源老婆是谁 圈外老婆于倩照片资料及女儿遭扒 小手的全部小说作品

小手的全部小说作品 广西桂林成为全国第五个直辖市,可行性有多大,会带来哪些影响?

广西桂林成为全国第五个直辖市,可行性有多大,会带来哪些影响? 大连到上海的船票时刻表

大连到上海的船票时刻表