阿房宫赋注音()

阿房宫赋注音()

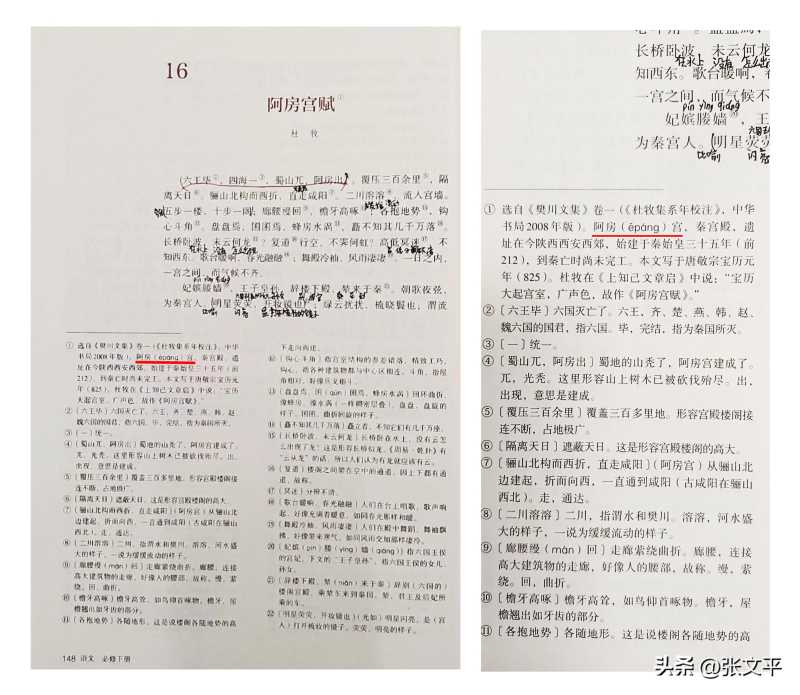

小时候念书,学习唐朝杜牧的《阿房宫赋》,见课文下面的小字把阿房宫的“房”字注音为páng(音同“旁”),而《现代汉语词典》则注音为fáng(音同“防”),甚是不解,便举手提问。

中学语文教材 阿房宫的“房”注音为fáng

老师蹙起眉头想了半天,答曰:“教育部规定读páng(音旁)。”

很想再问“教育部为什么这样规定”,又怕老师挥手让我去问教育部,便把到了嘴边的话又咽了回去。

《现代汉语规范词典》 阿房宫的“房”注音为fáng

后来考上大学,跟着刘泽教授、陈金戈教授学习古代汉语,知道了音韵学上有个理论叫“古无轻唇音”,茅塞顿开,终于把困扰多年的这个疑惑解开了。

20年后再次聆听恩师陈金戈教授的教诲

那么,什么叫“古无轻唇音”呢?阿房宫的“房”,到底是读fáng(音防),还是páng(音旁)呢?

什么是“古无轻唇音”

何谓“古无轻唇音”?这要先从“唇音”这个概念讲起。

唇音,指的是声母的一类音。这个音,地不分南北,人不分老幼,都比较好发。比如小孩子说的“妈妈”,这就是唇音。小羊的叫声“咩”,老牛的叫声“哞”,猫儿的叫声“咪”,也都是唇音。

“m[摸]”的发音标准

另外,不少人喜欢跟港台剧学,搞对象的时候总爱说“啵一个”;如今社会在进步,年轻人却顶不住生活压力,纷纷选择“佛系”;女人结婚后变化更是不小,一天到晚“婆长妈短”,满地鸡毛。这里的“啵、婆、佛”,也都是唇音。

唇音在音韵学上,又分为重唇音和轻唇音。

“b[玻]”的发音标准

重唇音又叫双唇音,即由上唇和下唇接触,使语流受阻而构成的一种辅音。如现代汉语的“b[玻]” “p[坡]” “m[摸]”这三个音就是双唇音,给人的感觉,音色似乎有些“重”。

轻唇音又叫唇齿音,是由下唇和上齿相接触,使气流受阻而发出的一种辅音,如现代汉语中的“f[佛]”,就是唇齿音,音色似乎有些“轻”。

“p[坡]”的发音标准

所谓的“古无轻唇音”,这是音韵学上一个很著名的理论,由清代学者钱大昕首先明确提出。

他在《潜研堂文集·卷十五·答问第十二》中言:“凡今人所谓轻唇者,汉魏以前,皆读重唇,知轻唇之非古矣。”在《十驾斋养新录·卷五·古无轻唇音》中,他再一次强调其观点:“凡轻唇之音,古读皆为重唇。” “六朝以后,重唇为轻唇。”

钱大昕画像

是说,在汉魏之前上古汉语的声母系统里,没有“f[佛]”这样的唇齿音,只有“b[玻]” “p[坡]” “m[摸]”这三个重唇音。今天很多由“f[佛]”作声母的字,都是后来从重唇音声母中分化出来的。

钱大昕《十驾斋养新录·卷五·古无轻唇音》书影

举个例子吧,比如唐朝诗人杜甫,这个“甫”字,读作fǔ(音同“府”),属轻唇音。但有些人偏偏读作pǔ(音同“普”),其实这也没错。

因为在甲骨文中,“甫”字的字形就像田中有苗,本义指有蔬菜的田地,是“圃”的古字。如《诗经·小雅》云:“东有甫草,驾言行狩。”东汉郑玄《毛诗传笺》解释说:“甫草者,甫田之草也。郑有圃田,今开封府中牟县西圃田泽是也。”

“甫”字的演变

可见,在上古读音中,“圃” “甫”音义相同,都读作pǔ(音同“普”)。

那么,阿房宫的“房”字,在上古语音中到底怎么读呢?

阿房宫的“房”怎么读

“六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出”,这个“阿房”的“房”字到底怎么读,一直以来争议很大。有人读作fáng(音防),也有人读作páng(音旁)。

阿房宫的“房”到底读什么音

房,最常见的读音为fáng,如房屋、房地产等等,其声母为“f[佛]”,是个唇齿音,也就是轻唇音。

但是,根据“古无轻唇音”这一理论,在先秦汉语中,没有“f[佛]”这个唇齿音,“房”字的声母只能是重唇音。也就是说,当时的人们在读“房”字的时候,无论把嘴奴成什么样子,都发不出fáng这个音来。

上古汉语中,重唇音有三个:“b[玻]” “p[坡]” “m[摸]”,哪一个才可作阿房宫的“房”字的声母呢?

《古代汉语词典》 阿房宫的“房”字读音

考之典籍,阿房宫往往写作“阿旁宫”,亦即“旁” “房”古通用。

如西汉焦延寿《焦氏易林》载:“按史记,秦始皇大发天下工匠,徭役咸阳,建阿旁宫,直抵骊山表,以此失众民之心,致汉高祖遂灭秦。”

“f[佛]”的发音标准

又,唐朝颜师古《汉书注》亦载:“阿,近也,以其去咸阳近,且号‘阿旁’。”是说阿字的意思是“近”,因阿房宫离咸阳很近所以就叫“阿旁宫”。

“旁”字的读音,东汉许慎《说文解字》、北宋字书《广韵》均标注为“步光切”;北宋字书《集韵》、元代黄公绍《韵会》则标注为“蒲光切”。

“步光切” “蒲光切”,是古代一种注音方法,叫反切注音法。

阿房宫想象复原图

所谓反切,简单来说,就是把两个容易识别、极为常见的字,合在一起,第一个字取其声母,第二个字取其韵母和声调,然后二者相切,这个生字的读音就拼出来了。

比如,上文提到的“步光切”,“步”字的声母是b[玻],“光”字的韵母是ang[昂],声调为平声,二者相切,读音为bāng(音同“帮”)。

“蒲光切”,“蒲”字的声母是p[坡],“光”字的韵母是ang[昂],声调为平声,二者相切,拼音为pāng(音同“旁”)。

钱大昕《十驾斋养新录》

据此,“旁”字在古代汉语中有两个读音:bāng(音同“帮”)和pāng(音同“旁”)。

读bāng(音同“帮”)时,有依傍、依附之义,后也引申指诽谤。读páng(音同“旁”)时,有旁边之义。如东汉刘熙《释名》:“房, 旁也, 在堂两旁也。”

所以,阿房宫的“房”,其声母应该是p[坡]这个重唇音,“房”字的读音应为pāng(音同“旁”)。

钱大昕是如何发现“古无轻唇音”的

读到这里,可能有人会非常疑惑不解:过去又没有录音录像设备,那个叫钱大昕的清朝人,他是怎么知道两三千年前的古人不发轻唇音呢?

这就是钱大昕一个很了不起的地方。在之前,研究古音的人,只注意古韵(即韵母),最先注意到古纽(即声母)问题的,就是钱大昕。

钱大昕《十驾斋养新录·卷五·古无轻唇音》书影

钱氏乃乾嘉泰斗,其学以“实事求是”为宗旨,一遵“孤证不为定说”的时代要求和学术规范,治学范围广博精深,在史学、经学、文学、算学、音韵学、校勘学及金石学等学术领域,均有建树和创见。直到今天,其在学界的影响仍然非常之大。

钱大昕主要依据先秦两汉古籍中的异文、音注等材料,总结、归纳中古的某些声母在上古是否存在,进而判断上古声母的种类,得出“古无轻唇音”。

钱大昕《十驾斋养新录·卷五·古无轻唇音》书影

钱大昕在《古无轻唇音说》一文中说,他读古书时,看到古人有时把“阿房宫”写成“阿旁宫”,把“汾水”写成“盆水”,把“匍匐”,写成“扶服”“蒲伏”,把“伏羲(又作伏牺)”,写成“包牺” “庖羲”等等,就用心琢磨开了:为什么这些声母为轻唇音“f[佛]”的文字,在先秦两汉古籍中往往写成声母为重唇音的别字呢?而声母为重唇音“b[玻]”“p[坡]”“m[摸]”的文字,在先秦两汉典籍中却往往写成声母为轻唇音“f[佛]”的别字?

钱大昕《古无轻唇音》

对此,他以自问自答的形式,回答了这个问题,他说:“问:轻唇之音,何以知古人必读重唇也?曰:《广韵》平声五十七部,有轻唇者仅九部,去其无字者仅二十余纽,证以经典皆可读重唇。”

钱大昕发现,北宋韵书《广韵》中轻唇音较少,并且都能读作重唇音,所以他认为唇音本来应只有一组,无轻重唇音之别。

宋本《广韵》

对于这一结论的可靠性,钱大昕还通过《广韵》反切用字、方言俗语等不同角度进行补充论证。

他首先从《诗经》和《礼记》两书中找到了证明。《诗经·邶风·谷风》云:“凡民有丧,匍匐救之。”然而《礼记·檀弓》引《诗经》却写成了“凡民有丧,扶服救之。”他据此认为,“匍匐”与“扶服”,在先秦时期的声音相同,这就证明古代轻唇重唇是不分的。

钱大昕《十驾斋养新录·卷五·古无轻唇音》书影

他还拿华夏民族人文先始伏羲举例。伏羲又写作“伏牺”,这个伏(fú)字是一个轻唇音。但是在先秦典籍中,伏牺却写成“包牺” “庖羲”。如《易经·系辞下》:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地……于是始作八卦。”东汉许慎《说文解字序》、唐朝陆德明《经典释文》均作“庖羲”。不管是包(bāo),还是庖(páo),都证明“伏”与“包、庖”古同音,都读重唇音。

钱大昕《十驾斋养新录·卷五·古无轻唇音》书影

这样的例子,钱大昕在文章中还举出很多,大概有70则例证,这70则例证中作为“异文”和古代音释、古代声训等“准异文”中出现的单字一共270个。

钱大昕这一论断提出后,基本为学界所公认,影响极其深远。时至今日,继起者尽管对上古声母的研究较之钱大昕又有了很大的推进,但对唇音的分合格局还是继承了钱氏的看法。

“古无轻唇音”在晋方言中的遗存

“古无轻唇音”的例证,不但在古代典籍中俯首皆是,而且在今天全国各地的方言里,尤其是晋方言中还大量保留着很多轻唇音读如重唇音的现象。

《康熙字典》“菢”字条

比如,“孵小鸡”的“孵”字,普通话读作fū(音同“扶”)轻唇音。而山西平定方言则读作“菢”(bào,音抱),到了南方,吴方言的上海话则读作bu(音同“布”),都是重唇音。

其实,“孵小鸡”的“孵”字,早在先秦时期就读作“抱”。如西汉杨雄《方言》就这样说:“北燕、朝鲜、洌水之间谓伏鸡曰抱。”

菢小鸡

在晋方言区,如平定、清徐、太谷、祁县、寿阳等地,把“马蜂”的“蜂”说成“peng(音鹏)”,就是上古汉语重唇音读法的遗存。

说出来你可能不相信,“游泳”这个词,在晋语中也是“古无轻唇音”音变规律的绝好例证。在我的家乡平定县,人们管“游泳”不叫游泳,而是淴水。淴,读作hū(音同“呼”),其实就是“浮”字的音变。重庆方言游泳也说“浮水”,与晋方言调类一致,只是已读成轻唇音了。

山西民居

山西人爱吃面,家家都有一块硕大无比的案板,用来擀面条。为防黏连,要撒一点干面粉上去。这个干面粉,有的地方叫“面饽”,有的地方叫“面醭”,我们平定人反过来说,叫“补面”。“饽、醭、补”都只是记音字,不表意,其本字应为“敷”,即铺陈、涂搽的意思。

擀面条

“敷”,今天读作fū(音同“扶”),轻唇音。但是在上古汉语中的读音为bù(音布),重唇音。如《尚书·大禹謨》中有这样一句话:“文命敷于四海。”西汉孔安国《尚书传》解释说:“言其外布文德敎命。”这里的“敷”通“布”,意为宣告、陈述。

山西方言中,半路上遇见人,叫“碰见” “碰着” “碰面”。遇到不好的事情,也说“碰”,比如“大白天碰见鬼了”。《说文》《广韵》无“碰”字,其本字当是“逢”。

钱大昕《十驾斋养新录•卷五•古无轻唇音》书影

“逢”,今天读作féng(音同“峰”),但是在上古汉语中却读peng(音同“碰”)。如《诗经·大雅》云:“鼉鼓逢逢。”鼍(tuó,音唾),即爬行纲鼍科之扬子鳄,据说其叫声逢逢然犹如击鼓打更。因此,江淮地区把鼍鸣称之为“鼍鼓”或“鼍更”。

《集韵》《正韵》:“逢,蒲红切,音蓬。鼓声也。”是说鼓声逢逢,“逢”字的读音为“蓬(peng)”。

山西陶寺土鼓

历史上有个叫关龙逢的人,做过发、桀两代夏王的相,因为进谏忠言而被杀。乾隆二十八年(1764)修《安邑县(今夏县)志》,奉夏大夫关龙逢为“邑之先贤”,当地呼其名“关龙逢”的“逢”,为“蓬(peng)”。可见上古人名的传统读法,也保留着上古语音的痕迹。

《尚书》中有一篇目非常有名,叫《费誓》。费,地名,在今山东省费县西北。

费县名称来源于鲁国大夫季友的私邑——费邑,而费邑的名称来源于季孙氏的采邑鄪国。“鄪”是一个古字,古音读bì(音同“币”)

山东费县

周公的儿子鲁侯伯禽受封于鲁国,徐、夷等部落不服从命令,相继作乱,鲁侯伯禽前往征讨,作《费誓》,动员将士们披盔戴甲、磨刀擦枪,做好战斗准备。

费县的“费”,历史上一直读作bì(音同“币”),大概到清道光年间,讹读为fèi,流传至今。

阿房宫火车站

又如,广东有个地方叫“番禺”,这个“番”字,就不能读作番茄的“番”,而应该读pan(音同“潘”)。这也说明广东人比较崇古,比较看重传统文化。(张文平)

-

- 淘小铺怎么赚钱(淘小铺赚钱是真的吗)

-

2024-01-20 09:46:33

-

- 什么里龙吟(龙吟百度百科)

-

2024-01-20 09:44:28

-

- 南京鼓楼区邮政编码(南京邮编鼓楼区邮编是多少)

-

2024-01-20 09:42:23

-

- 美国冬令时(美国冬令时和夏令时是什么意思)

-

2024-01-20 09:40:18

-

- 黑色少女时代(少女时代的黑海)

-

2024-01-20 09:38:13

-

- 陈皮的功效(陈皮的6大功效,2项注意,你了解几项?)

-

2024-01-20 09:36:08

-

- igs文件怎么打开(igs文件打开很慢)

-

2024-01-20 09:34:04

-

- 粘贴板在哪(荣耀手机粘贴板在哪)

-

2024-01-20 09:31:59

-

- 鹰眼护卫队在哪里加入(鹰眼护卫队在哪里加入的)

-

2024-01-20 09:29:54

-

- 抢帽子手法(抢帽子教程)

-

2024-01-20 09:27:49

-

- 游泳姿势(游泳姿势四种泳姿简介)

-

2024-01-19 22:39:33

-

- 高压锅的使用方法(美的电高压锅的使用方法)

-

2024-01-19 22:37:28

-

- 持之以恒的近义词(写作必备!这99组近义成语建议收藏!)

-

2024-01-19 22:35:23

-

- 最拉风的名字(最拉风的名字网名)

-

2024-01-19 22:33:18

-

- 手机序列号查询(手机序列号查询方法)

-

2024-01-19 22:31:13

-

- 请你原谅我演员(请你原谅我大结局)

-

2024-01-19 22:29:08

-

- 码率是什么(海康摄像头码率是什么)

-

2024-01-19 22:27:03

-

- 海加尔山传送门(海加尔山传送任务)

-

2024-01-19 22:24:58

-

- 爱与罪(爱与罪歌词)

-

2024-01-19 22:22:53

-

- 90000000亿字作文(开局主角接手一个市值9000万个亿的公司?人生该怎么花钱

-

2024-01-19 22:20:48

你拍一我拍一儿歌老版本 你拍一我拍一儿歌完整歌词

你拍一我拍一儿歌老版本 你拍一我拍一儿歌完整歌词 五公子为什么怕蚩尤

五公子为什么怕蚩尤 姐弟恋分手容易走出来吗,姐弟恋是否能走到最后

姐弟恋分手容易走出来吗,姐弟恋是否能走到最后 张裕窖藏解百纳葡萄酒报价(张裕干红解百纳葡萄酒价格表)

张裕窖藏解百纳葡萄酒报价(张裕干红解百纳葡萄酒价格表) 百合和百合花有关系吗(吃的百合就是百合花的根部吗)

百合和百合花有关系吗(吃的百合就是百合花的根部吗) 一个男的为什么不敢正眼看你(男生故意装不看你原因)

一个男的为什么不敢正眼看你(男生故意装不看你原因) 十大不吉利花,容易带来霉运的10种花

十大不吉利花,容易带来霉运的10种花 用饮料可以调什么酒?如何用饮料调饮料

用饮料可以调什么酒?如何用饮料调饮料 万用表电阻档位图(万用表电阻档可测量绝缘电阻)

万用表电阻档位图(万用表电阻档可测量绝缘电阻) 焦糖色大衣搭配什么颜色最佳(什么颜色的毛呢大衣百搭)

焦糖色大衣搭配什么颜色最佳(什么颜色的毛呢大衣百搭)